這是一支美國總統向他們致謝、英國王室向其代表授勳的中國部隊。他們全稱為「東江縱隊港九獨立大隊(下簡稱『港九大隊』)」。

二戰期間,他們在中國共產黨的領導下,主要活躍在廣東、香港兩地,是唯一的、成建製地持續抵抗日軍的部隊。

他們在日軍的層層封堵下,驚險地救出數十位盟軍戰友。這些戰友來自美國、英國、印度、丹麥……

1966年,達妮埃爾·湯普森等主演、講述二戰期間法國人營救英國空軍飛行員的電影《虎口脫險》火爆全球。但這發生在廣東、香港地區,多次實施的大營救,卻鮮為人知。

日前,South記者随著一位獲救盟軍後人重訪其父親的香港「逃生之路」,一起揭秘這支部隊和在廣東、香港上演的《虎口脫險》。

大衛·克爾與英國友人

「那個小男孩救了我」

「這個山洞在我父親早年生活中太重要了,對我們全家也意義重大。若不是當年有人營救他,我今天就不會在這裡,我的家人也不會存在。」8月下旬的香港,烈日炙烤,但在觀音山的一個山洞旁,濃密的樹蔭下卻沁著一種難得的涼意。這在美國人大衛·克爾眼裡,恰如81年前港九大隊給予父親唐納德·克爾的「安全港灣」。

1941年12月8日,日軍進攻香港。英軍抵抗18天後投降。香港於12月25日淪陷,從此經歷了三年零八個月極其艱難的歲月。翌年10月,美國陸軍第十四航空隊首次空襲占據香港的日軍。

1944年2月11日正午,第十四航空隊向被日軍占領的香港啟德機場發動突襲。戰鬥中,中尉飛行員唐納德·克爾的飛機被日軍擊中起火,座艙頓時濃煙滾滾,火勢瞬間四處蔓延。

美軍飛虎隊中尉唐納德·克爾

情急之下,唐納德·克爾被迫跳傘。而在他的下方,啟德機場的日軍正準備活捉他。這時,一陣風吹來,他成功調整了降落傘方向,向啟德機場東北方飄去。日軍見狀,随即派出大批士兵向山上駛去,一場大搜捕拉開了帷幕。

唐納德·克爾降落在一條山間小路,遇到了那個終身難忘的小男孩李石——港九大隊的「小鬼」交通員。

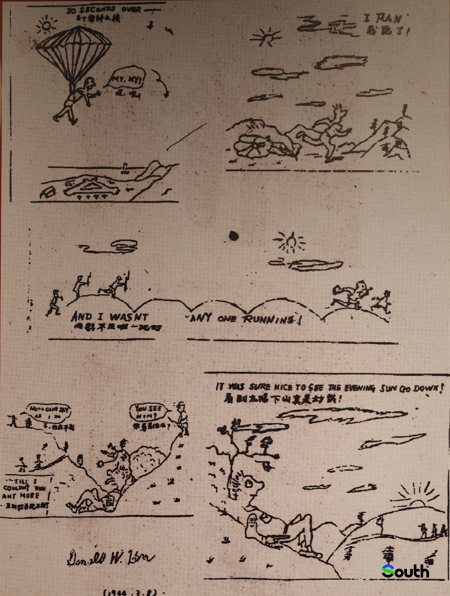

克爾手繪漫畫

「我回過頭,一個小男孩拼命拉著我,仿佛要告訴我什麼。這便是那個Smallboy,頭戴一頂嶄新的西式大氈帽,穿的是尋常的中式外衣,雙腳穿著粗糙的膠鞋,膀上斜挎著一支鍍鎳的長形型信號燈,堅毅的神情中帶著一絲驚覺,他將在我接下來的逃生之旅中起著重要的作用……」

——《克爾日記》

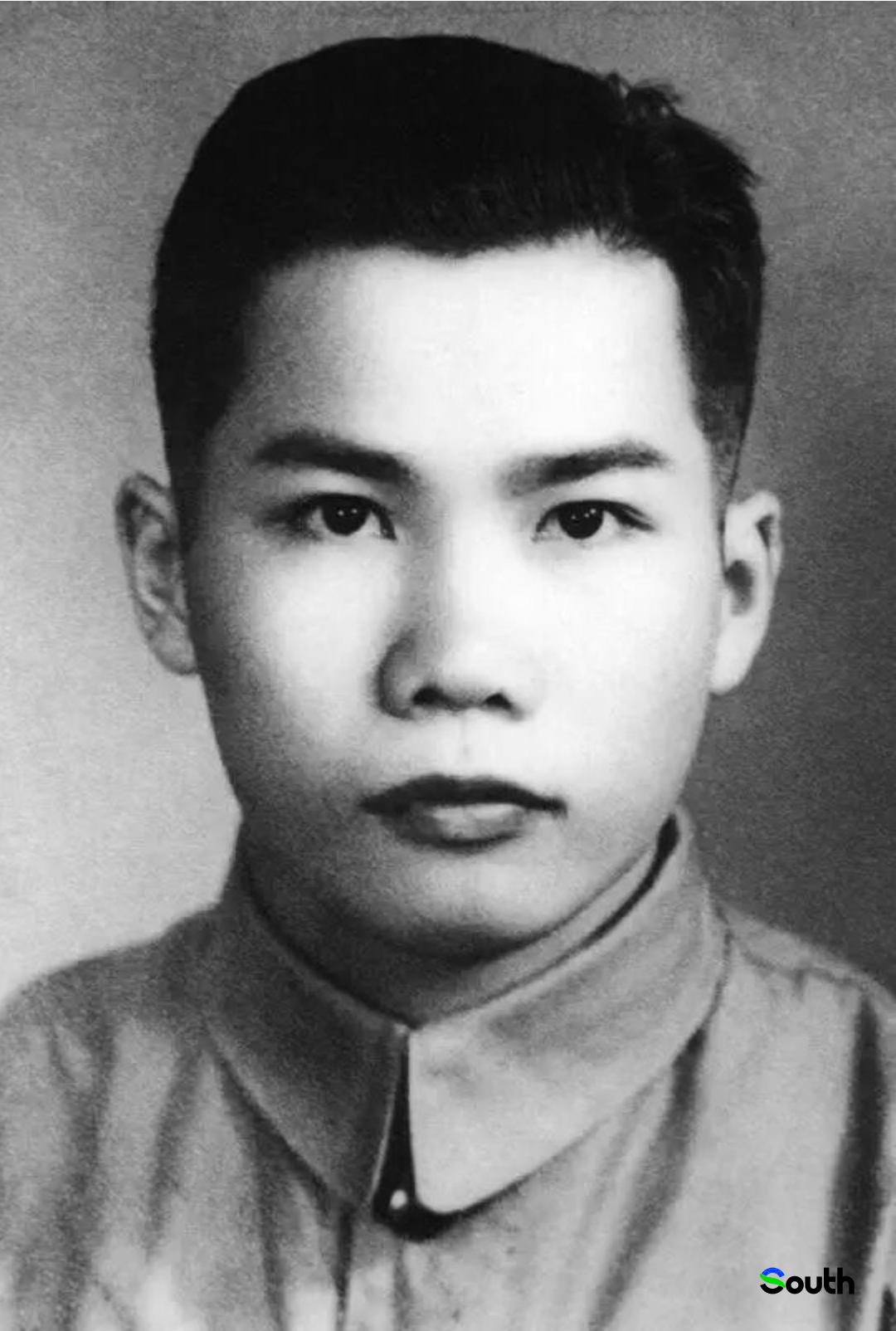

東江縱隊港九獨立大隊戰士 李石

「克爾見到我後,掏出一本中英文對照的小冊子,說要找中國遊擊隊。我說,我就是。」李石生前口述的這個細節也在他兒子李瑞零的口中得到了證實。

李瑞零告訴South記者:「我父親見到克爾時,他剛好降落在獅子亭,而且想找遊擊隊。父親衝上前,拉著克爾的衣袖告訴他,九龍那邊是日軍駐地,要向西貢東面逃離。」

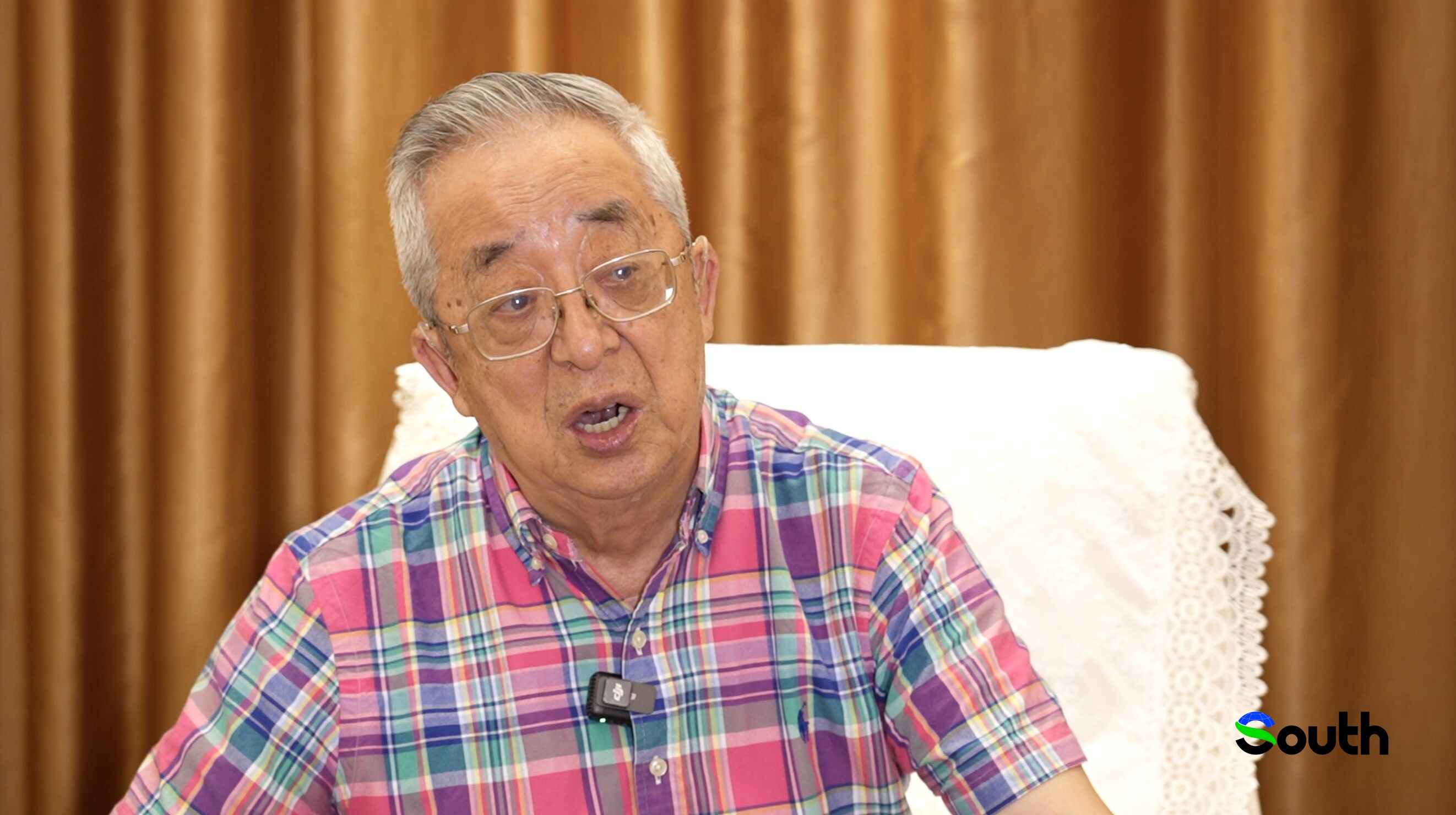

李石之子 李瑞零

李瑞零說,兩人随後快速離開。日軍很快封鎖了山路,四處派出小分隊分山頭搜尋。「槍聲、叫嚣聲逼近,克爾察覺危險立刻拔槍,可他一隻手嚴重受傷,沒辦法操作槍,便叫我父親一起抓住那支槍,兩人合力上膛随時準備自衛,之後我父親把他藏進一個坑裡,用枯枝、山草遮蓋後,便去找遊擊隊幫助。」81年後,李瑞零在父親與克爾當年奔命的山徑上,似乎仍然聽見槍栓與心跳的撞擊。

「會講英語的李小姐」

唐納德·克爾在日記中描述稱,李石帶他去的第一個藏身地點,是一個棄置已久的散兵坑,位於駐香港英軍修築的醉酒灣防線上。之後,他又被轉移至觀音山村後山的一處山洞(炭窯)。

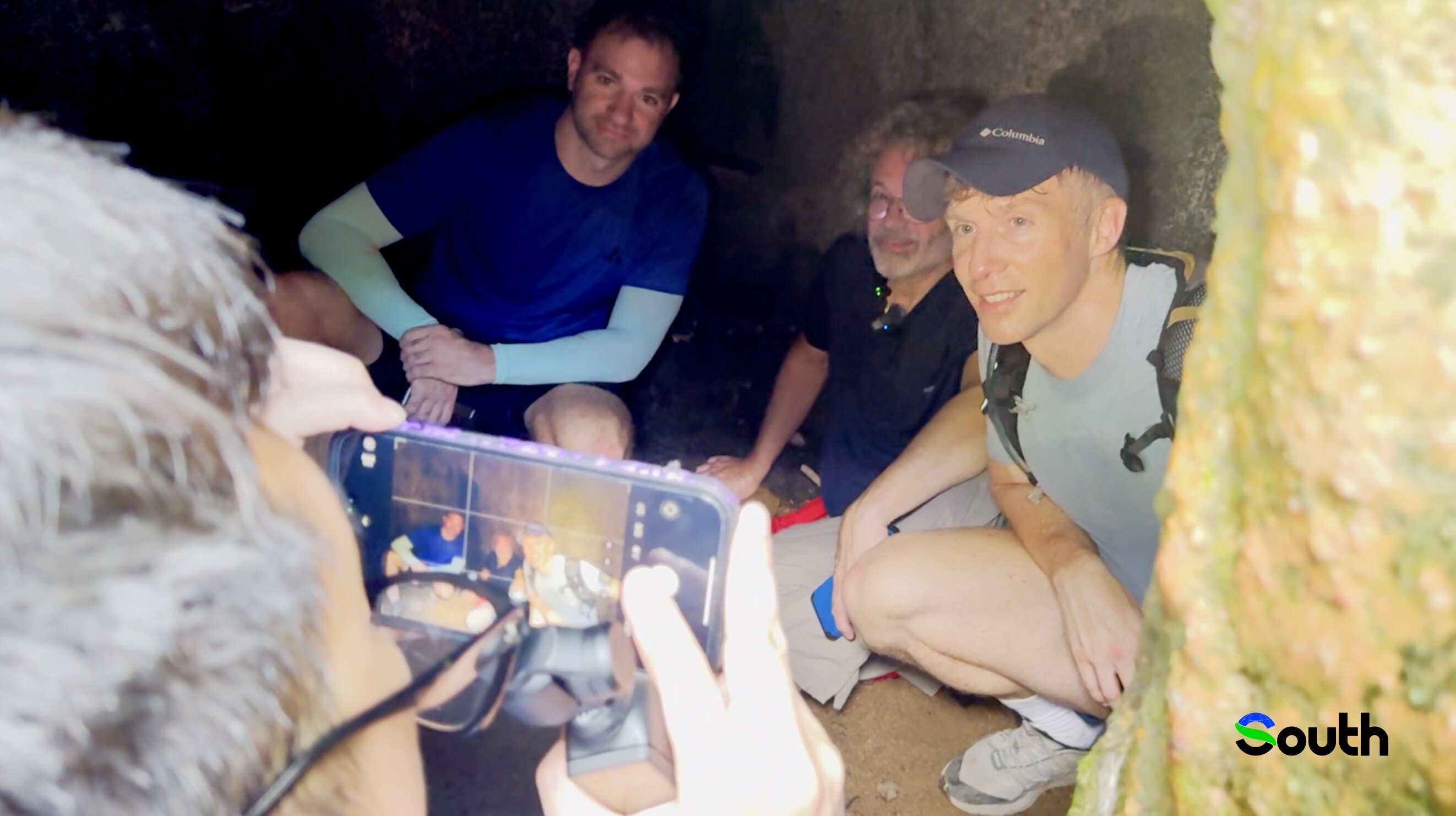

「就是這裡。」在父親當年藏身的炭窯洞前,大衛·克爾一邊輕撫著冰涼的岩壁,一邊探身進入僅容一人側身低頭進出的山洞。看到洞內依舊保持當年模樣,大家都感到,時間像被瞬間凝固。

克爾在父親當年藏身的山洞

「這裡留著一道通風口,是當年燒炭的痕跡。地方很簡陋,父親卻第一次覺得自己藏得夠深,夠安全。」炭窯洞裡,大衛·克爾仿佛就和父親坐在同一個位置,他望著洞口緩緩說道,「當時他就像我這樣緊盯著外面,等待入夜後,村民悄悄進來給他送飯,圍坐聊天。幾天後,李小姐也來了,告訴他遊擊隊正籌劃把他轉移至更安全的地方,這讓父親倍感安心。」

「我坐下,感覺到很驚訝,這麼一個機警的姑娘,肯定不是一個村姑吧?」

——《克爾日記》

唐納德·克爾的直覺很準,他口中的「Miss Li(李小姐)」是馬來西亞歸國華人李兆華,此時她正接受港九大隊的任務,隻身前來接應美國飛行員。

東江縱隊港九獨立大隊戰士 李兆華

「你在這裡很隐蔽,我帶的茶果夠吃幾天的,你不要出來。我交代後就走了。過了兩三天,我又送了幹糧給他。」李兆華生前曾向媒體回憶過當時的場景。

1939年5月,剛剛15歲的李兆華與六名馬來西亞華人同胞一起參加由馬來西亞僑領官文森出資組織的東江華僑回鄉服務團「文森隊」,到抗日前線慰問由中共領導的廣東抗日遊擊隊。慰問結束後,她選擇留下參軍,這一「留」便是一生。

李兆華之子 江山

李兆華的兒子江山回憶說,母親是馬來西亞歸僑,英語流利。她替克爾清洗、包紮傷口,并用英語輕聲安撫:「安心養傷,別多想。」她特別提醒,日軍正搜遍山谷,讓他靜靜等待遊擊隊的下一步行動。

「跟我走,我們帶你回家」

在之後的20多天時間裡,有不同的遊擊隊員和村民來到克爾藏身的地方,送食物、送被子、送衣服。「當時日軍出動了1000多人搜捕克爾,港九大隊用聲東擊西的戰術,吸引日軍的注意力,讓他能夠平安轉移。」香港地方志中心副總編輯劉蜀永說。

香港地方志中心副總編輯 劉蜀永

在沙田短槍隊副隊長劉黑仔率隊夜襲啟德機場的同時,市區中隊的隊員們也在鬧市區抛撒傳單等做策應。接連的「變故」使日占港督矶谷廉介,不得不撤回搜山力量加強市區防務。日軍放棄搜山後,克爾開始在港九大隊隊員護送下經過一個又一個交通站,向安全地區轉移。

劉黑仔畫像

一天夜裡,劉黑仔帶著鄧賢、詹雲飛等七八名隊員,悄悄通過敵人的包圍圈,掩護克爾中尉轉移。劉黑仔走在前面,克爾居中,幾位隊員作後衛。

東江縱隊港九獨立大隊戰士 鄧賢

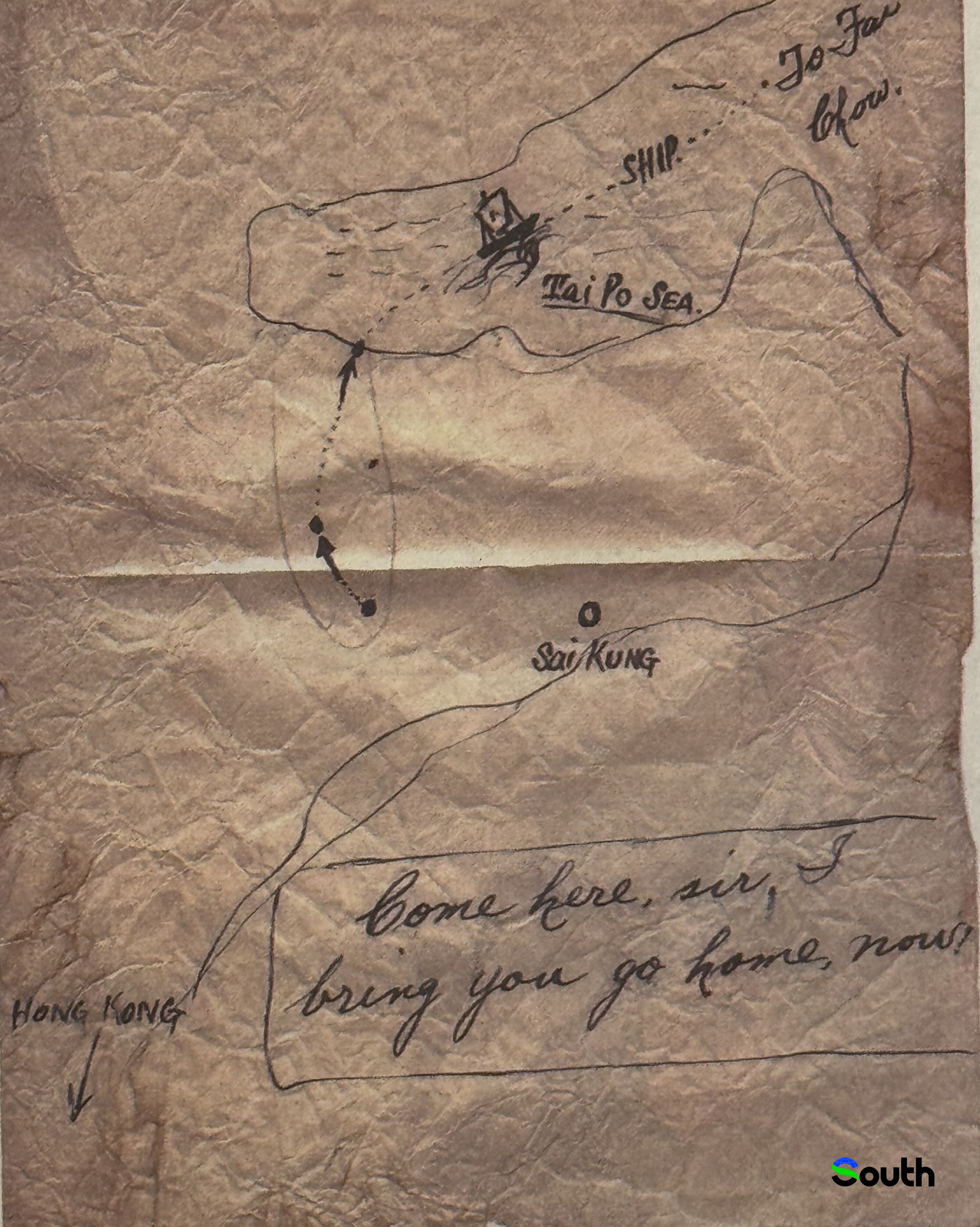

「我父親鄧賢當時給克爾帶來一張地圖,畫的是香港西貢半島的大致輪廓,上面標記著一些指示方向的箭頭和一隻小船。地圖上還寫著一行英文小字:Come here,sir,I bring you go home now(先生,來吧,我們帶你回家)。」

鄧賢之子 鄧力平

在深圳沙魚湧港口邊,鄧賢之子鄧力平擡眼便能望見對面西貢的山脊,「當年,遊擊隊員們護送著克爾坐船從西貢來到了沙魚湧,登岸以後,他們就去了土洋,也就是東江縱隊司令部所在地。」

「港九大隊海上中隊負責護送克爾從西貢到沙魚湧(現屬深圳市大鵬新區),其中一艘裝滿了炸藥。他們打算,萬一日軍追上來了,這艘船就跟日軍同歸於盡,讓前面那艘船上的克爾可以成功逃脫。」深圳市大鵬新區博物館副館長黃文徳說。

深圳市大鵬新區博物館副館長黃文徳向South記者介紹克爾中尉營救經過。

據英軍服務團(The British Army Aid Group,B.A.A.G.) 文件及克爾寫給妻子維達的信件等資料顯示,克爾在東縱指揮部休整至3月18日,其間接受了由英軍服務團文件提供的來自歐洲醫生的醫療,并見到東江縱隊司令員曾生、港九大隊國際工作小組負責人黃作梅和以翻譯身份出現的林展。此後,克爾又被送往深圳坪山,再輾轉淡水、惠州、河源、韶關,終於3月29日晚上返回中美航空混合團桂林基地。

這一天,是他被擊落後的第48天。

共營救89名盟軍及國際友人(小標題)

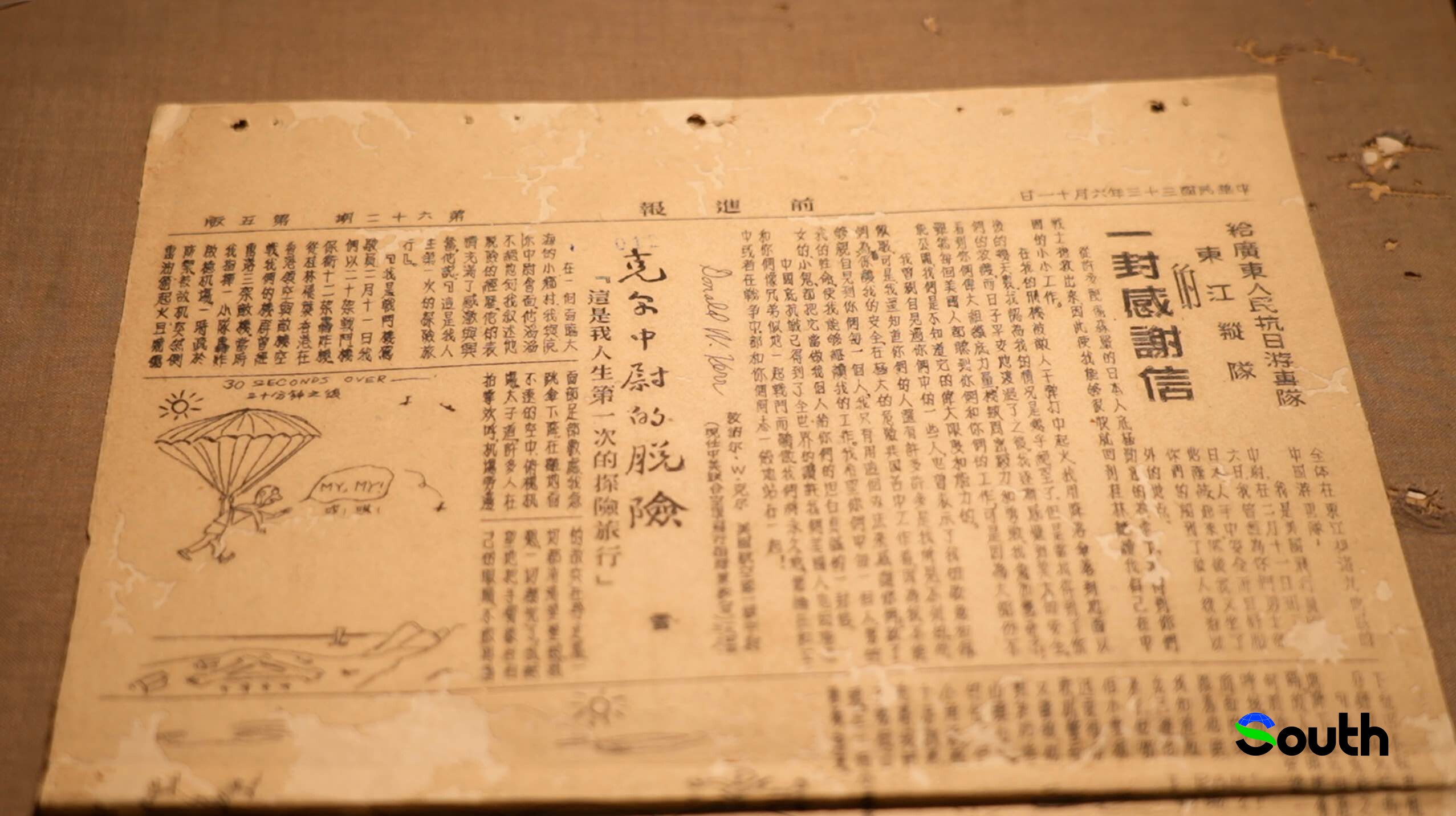

翻開廣東省檔案館館藏的1944年6月11日《前進報》,上面刊載了兩篇報道:《克爾給廣東人民抗日遊擊隊東江縱隊的一封感謝信》及《克爾中尉的脫險》,詳細記述了東江縱隊港九大隊營救盟軍飛行員的英勇事跡。

脫險後的克爾在感謝信中寫道,「從許多配備森嚴的日本人極勤密的搜索下,我得到你們戰士搶救出來」,「看到你們偉大組織的力量,機敏周密毅力和勇敢,我愈加驚奇了!」

1944年6月11日《前進報》,上面刊載了兩篇報道:《克爾給廣東人民抗日遊擊隊東江縱隊的一封感謝信》及《克爾中尉的脫險》

劉蜀永說,這不僅是對東江縱隊港九大隊英勇行為的褒獎,更是中國共產黨領導的抗日武裝與國際反法西斯力量并肩作戰的歷史見證。

自克爾中尉脫險後,東江縱隊於同年5月26日,又在大亞灣搶救了五位落難的美軍飛行員;後來,還救護了美軍第14航空隊的依根中尉及美軍第3艦隊飛行員克利少尉等。

1984年4月30日,時任美國總統裡根訪問中國時來到複旦大學演講,也充滿深情地提到了這段歷史。他說:「當法西斯軍人席卷亞洲的時候,我們和你們并肩抗敵。杜利特爾將軍率領轟炸機隊飛越半個地球前來助戰,有些飛行員在中國上空機毀人傷,你們把他們藏起來,照料他們,給他們包紮傷口,你們救了他們很多人的性命……」

克爾中尉與東江縱隊司令員曾生合影。

事實上,東江縱隊營救的并不僅是美國盟軍。

早在1942年,港九大隊便設立國際工作小組,由黃作梅擔任組長,林展、譚天等幹部參加,其主要任務是營救盟軍和情報合作。

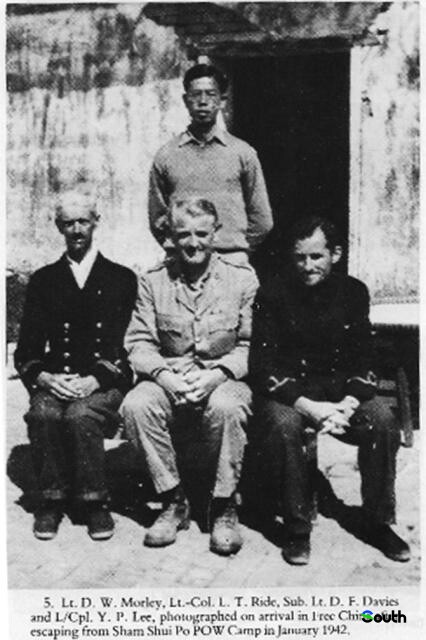

日軍占領香港初期,對於被囚或未被囚禁的外籍人士監管都不大嚴密,有些人能夠逃離集中營。最為人熟知的英軍軍官賴廉士,他和三位戰友被囚在深水埗集中營,随後他們逃至西貢附近,在敵人搜捕中幸遇遊擊隊,脫離險境。之後又在港九大隊的幫助下,安全抵達中國的大後方。

通過對盟軍和國際友人的營救,中國遊擊隊尤其是港九大隊在世界反法西斯戰中的地位和作用開始受到盟國的重視。

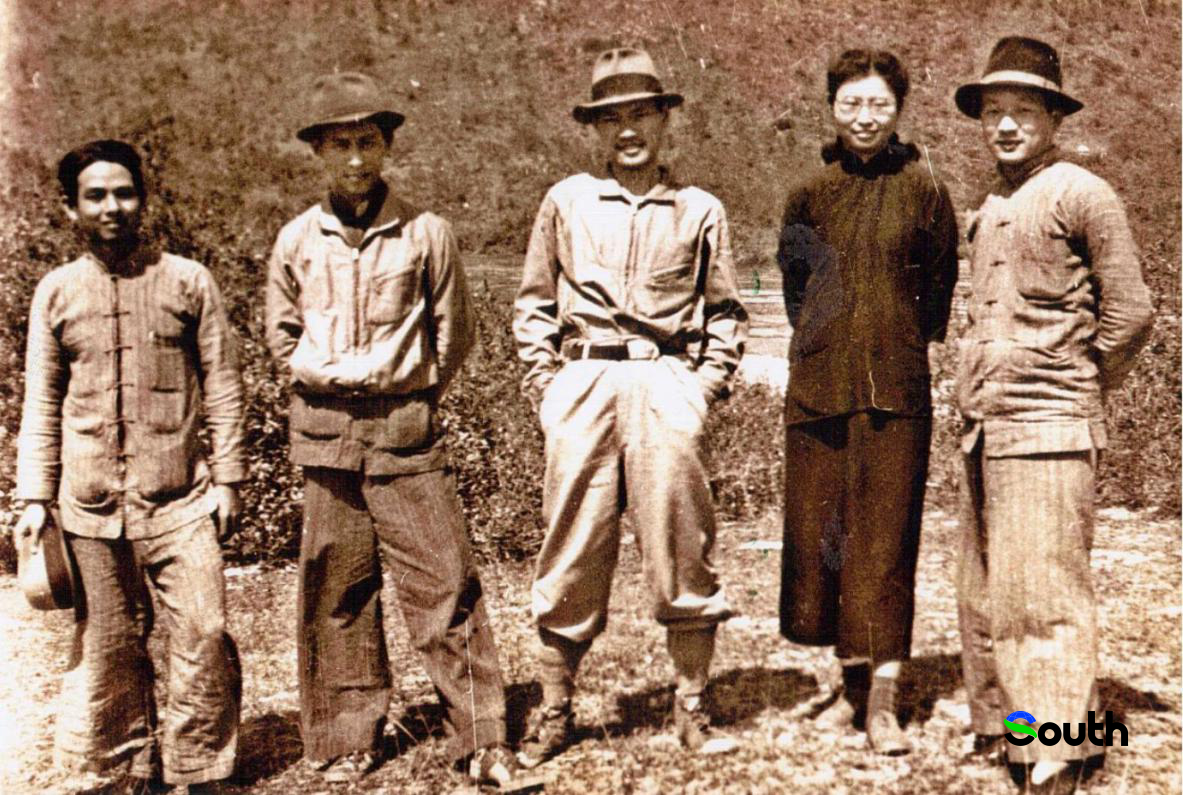

黃作梅(左一)與林展(左四)

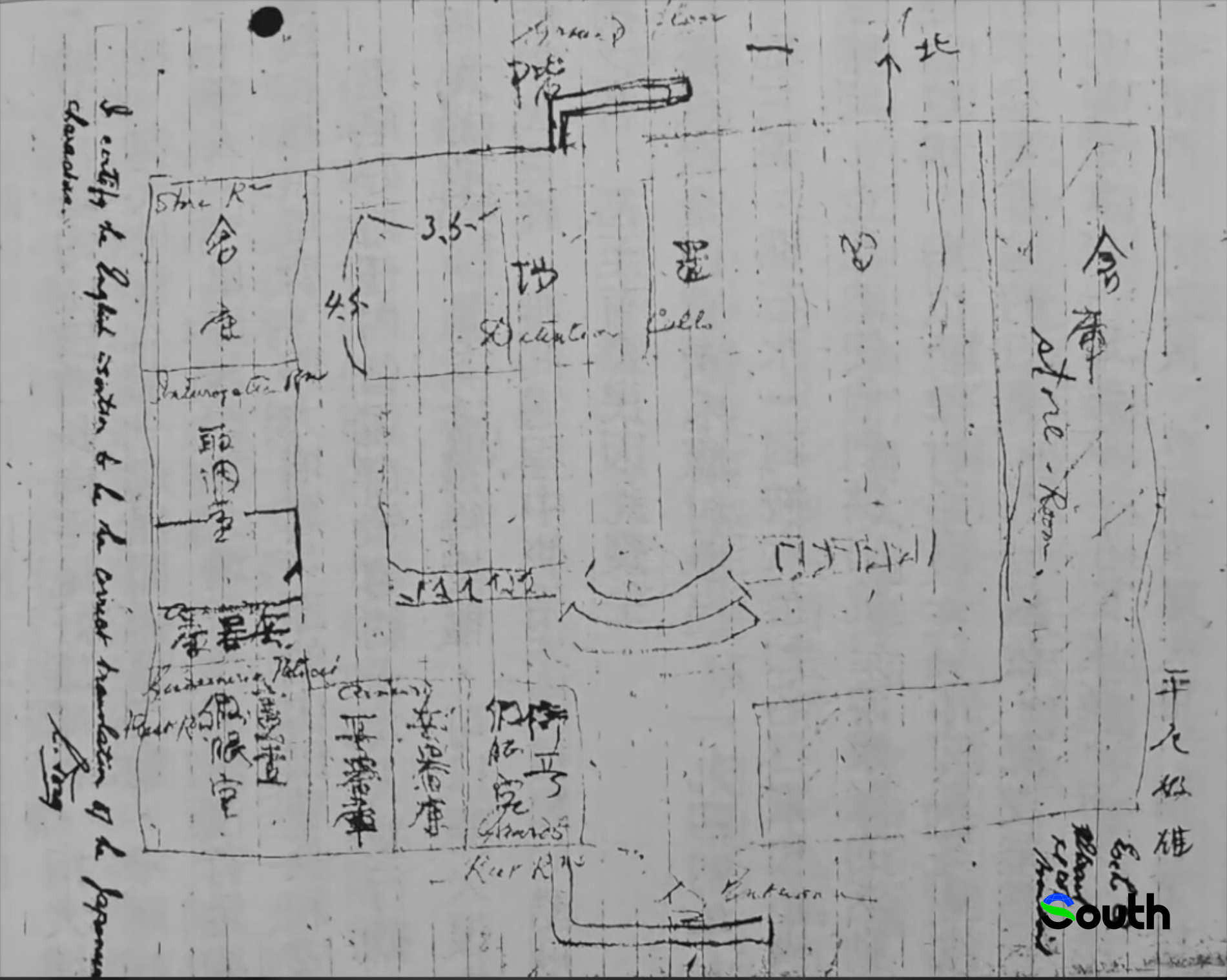

1942年7月,英國在桂林成立英軍服務團,并在惠州設立英軍服務團前方辦事處。服務團由賴廉士任指揮,祁德尊(由港九大隊營救)任辦事處主任,并與港九大隊建立聯系,請求調查和拍攝集中營情況和位置,協助營救戰俘。

賴廉士(前排中)

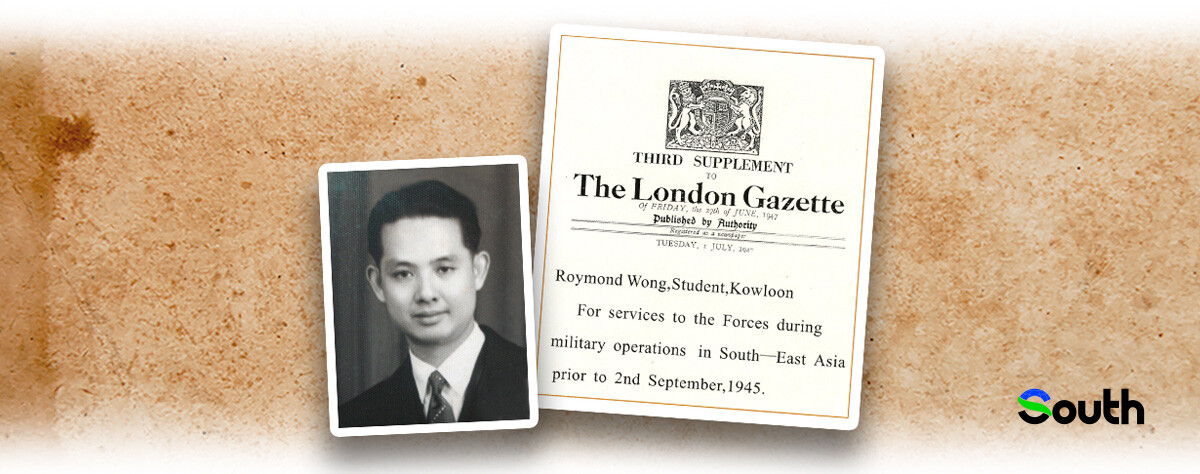

「為配合工作,國際工作小組特地在深水埗砵蘭街開始了一間名為『廣恒』的雜貨店作為聯絡站,黃作梅以雜貨店老闆的身份為掩護。英軍服務團將情報或物品送至雜貨店,并轉交至惠州。」香港嶺南大學香港與華南歷史研究部研究主任嚴柔媛說,「因為黃作梅出色的工作,他在戰後也被英國王室授予了MBE勳章,是第一個獲此殊榮的共產黨人。」

黃作梅在戰後被英國王室授予了MBE勳章,是第一個獲此殊榮的共產黨人。

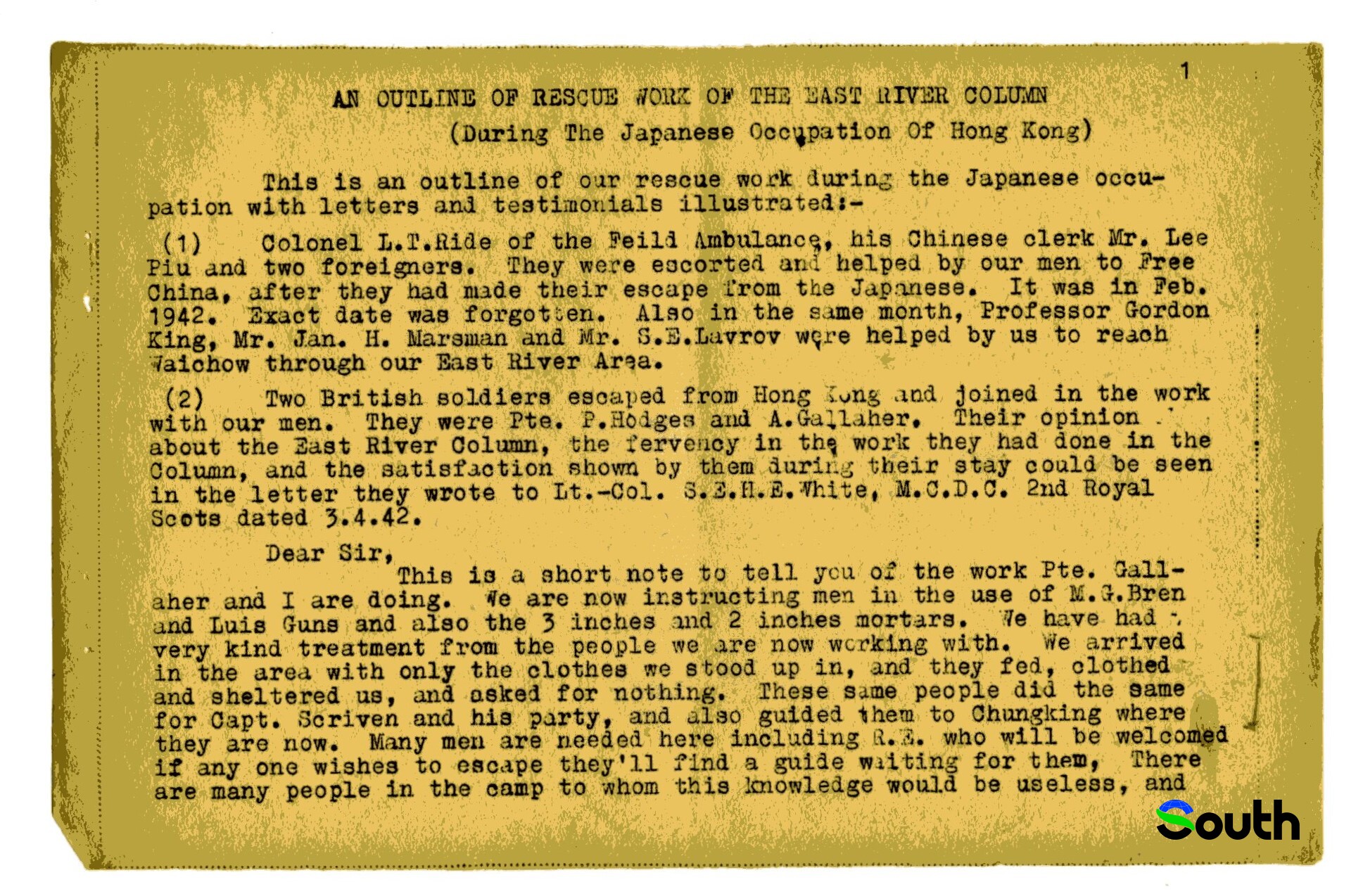

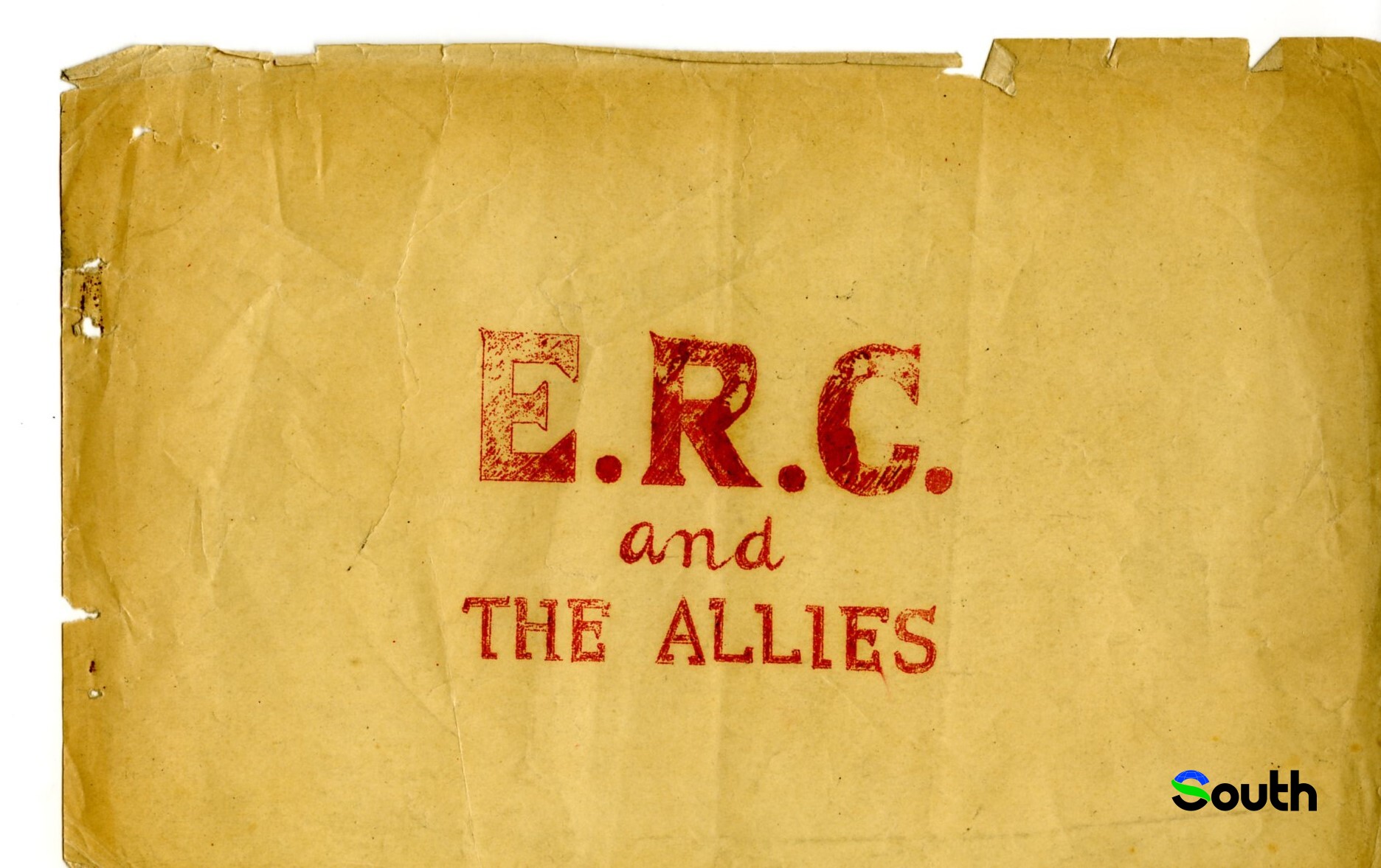

在位於英國曼徹斯特的人民歷史博物館館藏檔案中,黃作梅撰寫的英文資料《東江縱隊與盟軍》近日首次曝光,其中包含多份東江縱隊及援助盟軍解救被俘士兵的歷史文件,以及多位被救人員寫給遊擊隊的感謝信。

據不完全統計, 抗戰期間,東江縱隊共營救了89名盟軍及國際友人,包括克爾在內的8名美國人、20名英國人、54名印度人、3名丹麥人、2名挪威人、1名俄國人及1名菲律賓人,其中大部分都由港九大隊救出。

黃作梅撰寫的英文資料《東江縱隊與盟軍》

黃作梅撰寫的英文資料《東江縱隊與盟軍》

一份挽救數萬盟軍性命的情報

克爾的獲救同樣成為東江縱隊與美軍進行情報合作的重要契機。他輾轉脫險回到桂林飛虎隊空軍基地後,把自己的脫險經歷報告給美軍高層。

美國第十四航空隊司令陳納德高度稱讚東江縱隊的敵後抗日和城市武裝鬥争,指示將克爾被營救的經歷編入飛虎隊脫險教材,并同意克爾提出的美軍和東江縱隊合作的建議。東江縱隊經請示中共中央,由毛澤東批示、周恩來回覆同意,與美軍正式建立起情報合作聯系。

1944年10月,美軍事情報組的戴義上校及一位報務員,攜帶電台到達東江縱隊司令部。東江縱隊随即設聯絡處為特別情報機關,袁庚任處長,專責對接美軍、互換日軍情報。兩百餘名幹練情報員星散各處,向盟軍源源輸送日軍設施、部隊調動等關鍵情報,成為粵港反日作戰的「千裡眼」和「順風耳」。

港九大隊在儒林臺設有觀測站。

「東江縱隊向美軍提供的情報大多由港九大隊的隊員負責收集。」劉蜀永介紹說,大隊情報幹事蔡仲敏到西貢、沙頭角、沙田、大埔測繪地圖,每天整理各中隊上報的資料,向東縱司令部匯報,轉給盟軍參考。大隊長黃冠芳曾派出兩名隊員混機場,測定飛機停放點和軍火庫的位置;市區中隊通過滲透敵人各要害部門的隊員收集情報。某些重要情報指定專人負責,系統整理,將敵人的軍事機關、油庫、船塢、軍艦進出港口的情況等,繪製成圖,上報司令部轉交盟軍。

「我們查到,東江縱隊為美軍提供的重要情報至少有20項。」香港抗戰研究會會長、東江縱隊戰士後人吳軍捷說,「其中最為重要的情報之一,就是關於『波雷』部隊的蹤跡。」

香港抗戰歷史研究會會長、東江縱隊戰士後人吳軍捷

1944 年秋,美軍第 4 艦隊指揮部開始籌劃華南登陸;延安亦通過中共南方局頻頻發出搜集沿海日情的指令。東江縱隊聯絡處將所獲海空防務情報連續送交尼米茲。1945年3月,曾在衡陽重創國軍的日軍「波雷」部隊——第 129 師團突然消失。美軍以三部電台交叉偵測,卻無任何信號。

港九大隊獲得的日軍情報之一。

這支擅長洞穴式作戰的魔鬼若潛伏於華南沿海,必將是登陸部隊的噩夢。東江縱隊的情報員們在東莞至汕頭的蛛絲馬跡中反複篩查,終於鎖定了「波雷」部隊的蹤跡——它果然已在汕頭、汕尾秘密布防!袁庚將這份關乎數萬盟軍性命的情報火速送達。美軍如獲至寶,直報華盛頓。尼米茲上將據此調整了整個登陸計劃,一場潛在的慘劇在無形中被消弭。

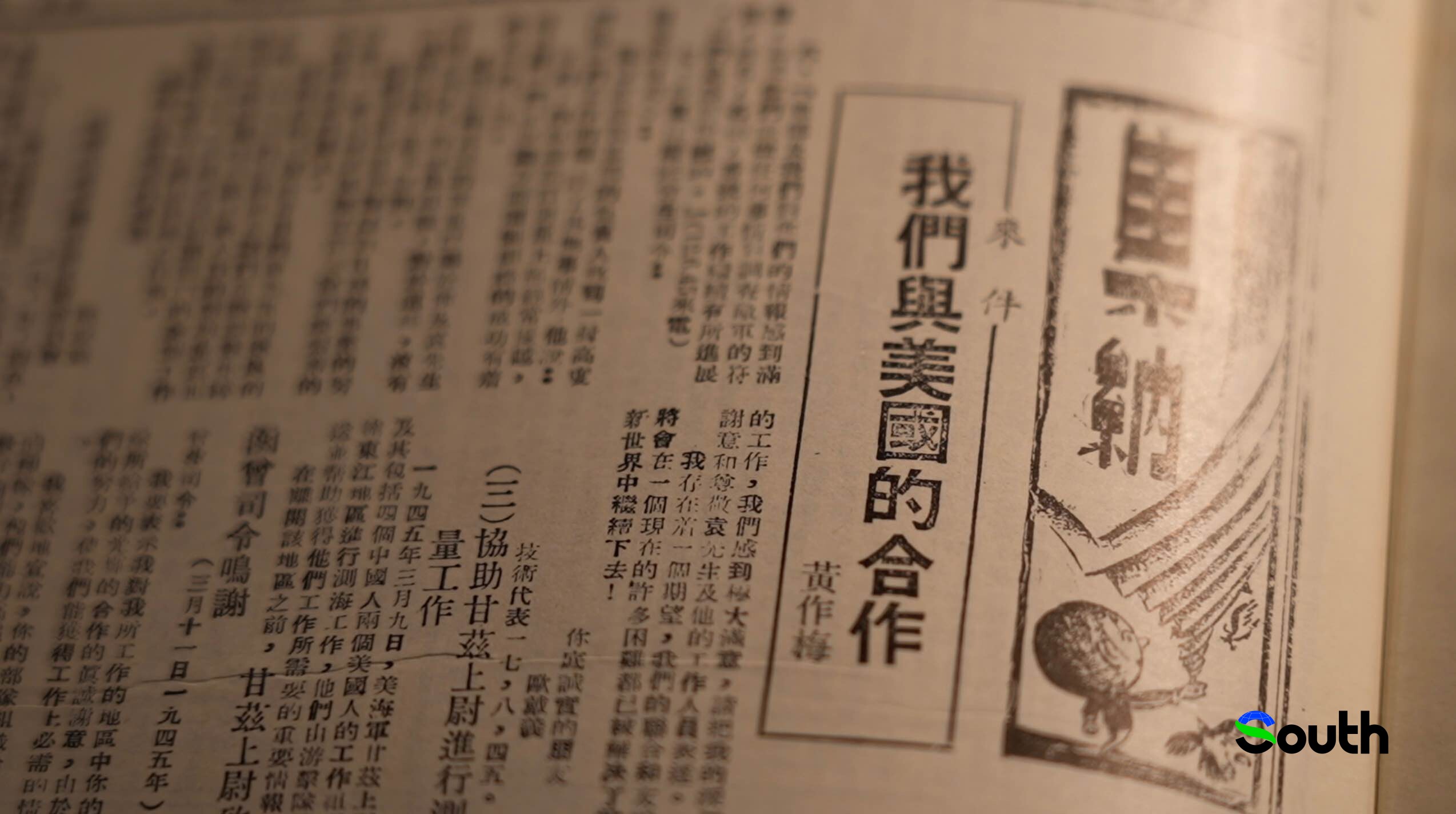

1946年3月《華商報》刊登了一篇名為《我們與美國的合作》的文章。從中,清晰可見美軍一條關於情報工作的來電,「你們關於一二九師團的報告很優越,總部致以謝意」「因為一二九師團是你們的發現,我們沒有其他的來源來調查這樣事情的。你們作了極優良的工作」。

儘管不久後日軍投降,美國未在華南登陸,但陳納德致袁庚的信中那句評價,在歷史深處卻刻下了印記:「東江縱隊情報站,是盟軍在東南中國最重要之情報站。」

「可見,東江縱隊聯絡處所收集的情報無論是『在質與量都非常優越』。」劉蜀永說。

1946年3月《華商報》刊登了一篇名為《我們與美國的合作》的文章。

硝煙散去,往事未湮

「父親一生最大的遺憾,就是戰後沒能再回到中國,也沒能與當年的中國朋友保持聯系。」1977 年,唐納德·克爾中尉病逝,妻子整理遺物時發現日記與漫畫,囑托兒子務必尋恩人。大衛·克爾為尋當年遊擊隊員,數十次飛赴中國。他說,父親遺物中的一面錦旗尤為關鍵——坪山人民所贈,旗上「坪山」二字引他三十年後抵達深圳坪山東江縱隊紀念館。經館方聯絡,大衛·克爾見到首位發現父親的交通員李石,彼時李石已中風失語。軍歌一起,老人眼裡閃現光芒,仿佛重回當年。

這段經歷使大衛·克爾與中國結下深情,中國人的情誼令他銘刻於心。

如今,大衛·克爾再次踏上了香港的土地。South記者随著他循著父親當年的逃生路線,一步步重走那段充滿危險與希望的歷程。對他來說,這方炭窯,這段崎岖,不僅是父親當年躲避戰火的生死線,更是人性光輝與跨國情誼的見證。

「營救父親是一段漫長而危險的旅程,需要無數人并肩、無數人冒險,我們全家永遠感激每一位參與者。」大衛·克爾感概,這場救援,不僅改變了我們一個美國家庭的命運,更見證了世界反法西斯戰線結下的深厚情誼。「我希望把這些故事講給更多人聽,讓大家記住中國人的善良與勇敢。」

香港的抗戰史,特別是港九大隊抗戰的歷史實際上是香港社會一個非常寶貴的精神財富。港九大隊可以說是連接中國抗戰與世界反法西斯戰争的重要紐帶。」劉蜀永說,這段歷史實際上體現了港人的愛國傳統,也體現了中國共產黨在民族存亡的緊要關頭的歷史擔當。

「香港人在抗日戰争期間遭遇了巨大的苦難,在那三年零八個月裡,每個家庭都有一本血淚賬。」吳軍捷說,「我們做這些事是為了記住歷史,而不是記住仇恨,尤其是要讓年輕人聽得進這段歷史,絕不能讓歷史上的悲劇再發生。」

觀音山上,山巒依舊,碧海如昔,仿佛還能聽見歷史在風中回響。大衛·克爾觸摸著父親曾藏身的岩壁,動情地說:「四十年代的那場勝利,正是中國人、美國人、英國人、俄國人并肩作戰的結果;今天,我們仍需銘記——沒有任何個人或國家能獨自成功,唯有合作,方能贏得和平。」

大衛·克爾與東縱戰士合影。

文字/腳本:South記者 陳晨

編導:South記者 陳晨 許曉鑫

拍攝:South記者 許曉鑫 鄧穎恒 郭宏達 秦少龍

剪輯:South記者 許曉鑫

採訪:South記者 陳晨 吳採倩 伍一杰 實習生 鄧聖詩

設計:賴美雅 蔡珺如

部分檔案資料來自廣東省檔案館、英國曼徹斯特人民歷史博物館

鳴謝:東江縱隊戰士後人鄧力平、王玉珍、江山、黃文莊、廖國球、林鳴、張方

香港地方志中心

深圳市大鵬新區博物館

編輯:王勇幸